大会長挨拶

これからの放射線治療の技術革新と E=mc2

— 第131回医学物理学会学術大会開催によせて—

それは、そんなに昔のことではない。遠藤真広先生の回顧によれば、日本中がバブル景気に浮かれていた頃、放射線治療のおかれた状況はおよそ以下に引用する如くであった。「一時代前(1990年頃まで)の放射線治療では、治癒させることができるのは、子宮腔内に密封線源を挿入して照射する子宮頸癌と頭頸部癌の一部(早期の咽頭癌など)くらいであった。放射線治療の対象となる大部分のがんは進行がんであるため、治癒させることが難しく、いったんは良くなっても再発することが多かった。1)」いきおい、放射線治療に対する印象は好ましいものではなく、他に手の施しようが無い場合の最終手段という感じが拭いきれなかったであろうことは想像に難くない。

あれから30年以上が経った現在、状況は大きく変わった。今や、放射線治療は外科治療、薬剤治療とならんで、がん治療の3大標準治療の一翼を担っている。その先駆けとなったのが、1970年代に始まるCT、PETやMRIといった一連のモダリティーの開発と進歩である。診断画像工学が発展して、がん病巣の3次元的な広がりが詳細に把握できるようになり、高精度放射線治療の実行が可能となった。高精度放射線治療とは、がんの病巣部のみに放射線量を集中させて周辺の正常組織へのダメージをできるだけ低減させる技術である。がん病巣部に線量(すなわちエネルギー付与)を集中させるために、ブラックビークを利用した粒子線治療や、光子線の強度変調放射線治療(IMRT)、定位放射線治療(SRT)等の照射方法が確立されていった。このようにして、多くのがんに対する放射線治療の成績が外科治療のそれと同等もしくはそれ以上に優れていると認識されるようになったことは、「線量の領域選択性」がある程度完成の域に達したことを意味しているだろう。物理学は「線量の領域選択性」の向上に、大きく貢献した。2000年代までにがん患者に対する放射線治療のシェアは大きくのびたが、それは主として以上のような「線量の領域選択性」の追求に支えられていたと考えられる。

新しい世紀を迎え、早や四半世紀が過ぎ去った。一定の成果をおさめた高精度放射線治療が「線量の領域選択性」の追求の結果であるならば、次に放射線治療に起こる技術革新(パラダイムシフト)は何であろうか? 第131回医学物理学会学術大会を開催するにあたり、その点について思いを巡らせた。そして、近年、日本で普及の兆しを見せているホウ素中性子捕捉療法(BNCT)並びに標的アイソトープ治療(TRT)のふたつの放射線治療に思いが至った。両者の共通項は、ドラッグ・デリバリーシステムによる「線量の細胞選択性」と、がん細胞に付与される「核エネルギーによる効率的殺傷効果」の組み合わせである。現象の捉え方が、これまでよりミクロな視点となる。

ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)は、がん細胞に特異的に取り込まれる薬剤(ホウ素10の化合物)をがん細胞に集積させた後、体外から中性子線を照射することにより核反応(ホウ素中性子捕獲反応)で発生する高エネルギーのアルファ粒子、リチウム粒子でがん細胞のみを殺傷する治療方法である。標的アイソトープ治療(TRT)は、やはりがん細胞に特異的に取り込まれる薬剤を放射性同位元素で標識して、その放射性壊変で放出されるアルファ粒子やベータ粒子などの核放射線でがん細胞を死滅させるものであり、最近では核医学治療と呼ばれることも多いようである。前者は日本でもかなり以前(1960年代)から原子炉を用いた臨床研究が行われ、難治性がんの膠芽腫(グリオブラストーマ)の治療に効果をあげてきたが、加速器中性子源を用いたシステムの開発を契機に、一気に普及が進んでいる。後者の核医学治療については、日本は世界的に遅れをとってきたが、近年、薬剤の研究開発が盛んに行われており、特にアルファ粒子を放出する放射性同位元素を含んだ薬剤に期待が寄せられている。

上記ふたつの治療でがん細胞を攻撃する放射線は、核反応前後の質量欠損に伴い、物理学で有名なアインシュタインの質量エネルギー等価式 E=mc2 に由来する核エネルギーを帯びて発生する(放射性壊変は核反応が継続的に起こっていると見なすことができる)。その典型的な値は、およそ数MeV程度であるので、粒子にもよるが薬剤を取り込んだ細胞に大部分のエネルギーを付与して、がん細胞のみを死滅させることが期待される。すなわち「線量の細胞選択性」である。そこでJSMP131では、まず、加速器BNCTが保険適用されて約5年が経過したことを念頭に、「BNCTの到達点」と題してこれまでの臨床経験のまとめと今後の展望についてのシンポジウムを企画した。また、「核医学治療の最前線」と題して、国内外の専門家をお招きして、現在の状況を俯瞰し、今後の研究の進め方について議論する場を設けることとした。

さらに、このような短飛程の高エネルギー重荷電粒子では、粒子エネルギーに応じて放射線飛跡の電離密度で代表される「線質」がどんどん変化するため、同一のエネルギー付与(線量)あたりの生物学的効果比(RBE)の正確な評価が重要となるこことが想像される。これは、放射線生物学との共同作業なので、付与線量と生物効果の関係を表すモデル式の信頼性が必要不可欠である。長年、生物影響の線量・効果関係は古典的なLQモデルに頼ってきたが、この機会にそれを再検証する大胆な仮説をご披露頂く予定である。また、RBEに対するさまざまな生物学的修飾因子を考慮した線量評価について検討するため「今、RBEについて考える」というセッションを予定している。短飛程であるが故に、線量評価方法も解決すべき大きな問題のひとつである。

いま、放射線治療の開発の方向性は、大きな転換点にあることは間違いないように思う。そして、そこでは E=mc2 の式、すなわち核エネルギーが重要な役割を果たすのではないかという予感がしている。これから四半世紀後、2050年の放射線治療はどのように変貌を遂げているのであろうか? 大きな期待を込めて、夢を語り合う場を提供できれば今回の学会の役割は達せられたものと考える。皆様のご参加を、心よりお待ち申し上げております。

【引用文献】

1) 遠藤真広著「がんの放射線治療と物理学の役割」医療科学社(2024)

大会長 納冨 昭弘

大会概要

第131回日本医学物理学会学術大会の開催について

JRC2026テーマ「Radiology Connectome」

JSMP131テーマ「核エネルギーの医学利用(Nuclear Energy for Radiology)」

第131回日本医学物理学会学術大会は現地及びオンデマンドによるハイブリッド形式で開催します。詳細は順次大会ホームページ上で案内します。

1. 開催日程および会場

| 現地開催:パシフィコ横浜 | 2026年4月16日(木)~4月19日(日) |

|---|---|

| Web:オンデマンド | 2026年4月20日(月)~5月14日(木)正午 |

2. 内容

- 合同シンポジウム

- 各委員会企画

- 教育講演

- 一般演題発表

- 5th International Conference on Radiological Physics and Technology (ICRPT)

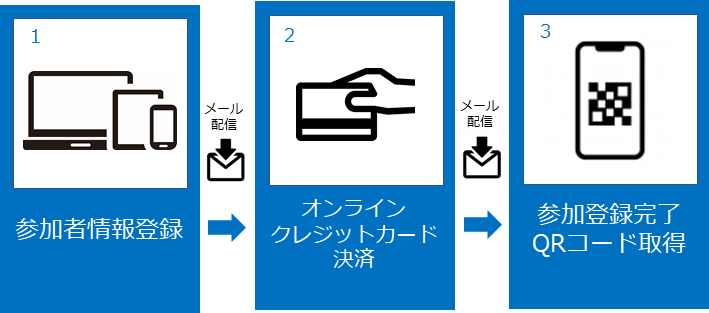

3. 参加登録について

参加登録のご案内

JRC2026(第85回日本医学放射線学会総会、第82回日本放射線技術学会総会学術大会、第131回日本医学物理学会学術大会、2026 国際医用画像総合展)の参加登録は、オンライン上で承ります。

学会場内での参加登録は実施いたしません。現地開催へのご参加や、オンデマンド配信・CyPos閲覧のいずれも、オンライン参加登録が必要です。

本ページ内の概要をご確認の上で、オンライン参加登録をお願いいたします。

オンライン参加登録期間

未定

参加カテゴリーと参加費

未定

2026 国際医用画像総合展(ITEM2026)への参加について

2026 国際医用画像総合展(ITEM2026)は4月17日(金)~4月19日(日)の期間でパシフィコ横浜展示ホールにて開催いたします。

すべてのカテゴリーの参加者は ITEM2026にも無料で参加可能です。是非ご来場ください。

オンライン参加登録方法

JRS 会員、JSRT 正会員、JSMP 正会員のカテゴリーで参加登録される場合は、最初に氏名(全角カナ)および生年月日での会員認証を行います。ご所属学会の会員情報で登録されている内容を入力してください。

認証を通過できない場合は、まずご所属学会で登録されている会員情報をご確認ください。もし会員情報に誤りがある場合は、その時点で登録されている情報を入力して認証を通過してください。

※会員情報の変更については、学会事務局へお問合せください。

参加費のお支払い方法

オンラインクレジットカード決済のみ

※現地開催参加の場合にも会場での現金支払いは受け付けません。

必ずオンライン参加登録の上でクレジットカード決済にて参加費をお支払いください。

※ご本人名義以外のクレジットカードでもご使用可能です。

利用可能なカードブランド

参加費のお支払い期限

参加者情報登録後72時間以内にクレジットカード決済をお願いいたします。

お支払い期限を超過すると登録情報は無効となり、キャンセル扱いとなります。

また、同じメールアドレスで新たな参加登録ができなくなります。

キャンセルポリシー

決済完了後のお取消し及びご返金は理由の如何に関わらずお受けいたしかねます。

参加登録内容の変更

氏名、所属等の登録内容を変更される場合は、オンライン参加登録完了メールに記載されるサービスカウンターよりログインの上で、参加登録情報の変更をお願いいたします。ただし、メールアドレスは変更できません。また、参加カテゴリーの変更もできませんので、十分ご注意の上でオンライン参加登録をお願いいたします。

現地開催の参加方法について

ネームカードは参加者ご自身で印刷の上でご来場をお願いいたします。会場でのネームカード発券はございません。

現地開催ご参加の流れは以下をご確認ください。

【ご来場前】

後日案内を掲示いたします。

【ご来場後】

後日案内を掲示いたします。

※抄録集はPDFデータのみとなります。非会員の方につきましては、報文集を別売り(2,100円)とさせていただいております。購入(PDFデータ)を希望される場合は別途JRC事務局(jsmp-info@j-rc.org)へ問い合わせの上、購入手続きを行ってください。

オンデマンド配信・CyPosの閲覧方法について

オンライン参加登録時にご自身で登録されたメールアドレスとパスワードでログインが可能です。

登録されたメールアドレスとパスワードを忘れないようご注意ください。

パスワードをお忘れの際は、サービスカウンターへアクセスの上、ご自身で再設定してください。

参加費領収書・大会参加証明書の発行について

後日案内を掲示いたします。

4. 教育講演について

その他 【教育講演について】を参照

大会役員

| 大会長 | 納冨 昭弘 | 近畿大学 |

|---|

実行委員

| 実行委員長 | 古場 裕介 | 量子科学技術研究開発機構 |

|---|---|---|

| 副実行委員長 | 櫻井 良憲 | 京都大学 |

| 実行委員 | 森 祐太郎 | 筑波大学 |

| 張 維珊 | 東京都立大学 | |

| 眞正 浄光 | 東京都立大学 | |

| 松本 真之介 | 東京都立大学 | |

| 山田 崇裕 | 近畿大学 | |

| 酒井 真理 | 九州大学 | |

| 中路 拓 | 量子科学技術研究開発機構 | |

| 田中 創大 | 量子科学技術研究開発機構 | |

| 石川 正純 | 北海道大学 | |

| 丸山 大樹 | 日本赤十字社医療センター | |

| 田中 浩基 | 京都大学 | |

| 高田 卓志 | 京都大学 | |

| 三輪 建太 | 福島県立医科大学 |

プログラム委員

| プログラム委員長 | 河野 良介 | 国際医療福祉大学 |

|---|---|---|

| 副プログラム委員長(兼 ICRPT担当) | 赤坂 浩亮 | 神戸大学 |

| プログラム委員 (兼 ICRPT担当) |

馬込 大貴 | 駒澤大学 |

| 布施 拓 | 茨城県立医療大学 | |

| 乳井 嘉之 | 東京都立大学 | |

| 中村 光宏 | 京都大学 | |

| 齋藤 正英 | 山梨大学医学部付属病院 | |

| プログラム委員 (兼 倫理担当) |

大野 剛 | 熊本大学 |

| 矢田 隆一 | 浜松医科大学 | |

| 棚邊 哲史 | 新潟大学医歯学総合病院 | |

| 木下 尚紀 | 森ノ宮医療大学 | |

| プログラム委員 | 王 天縁 | 神戸陽子線センター |

| 南 利明 | 神戸常盤大学 | |

| 都築 明 | 加古川中央市民病院 | |

| 谷本 克之 | 国際医療福祉大学 | |

| 中山 雅央 | 北播磨総合医療センター | |

| 井上 一雅 | 東京都立大学 | |

| 有村 秀孝 | 九州大学 | |

| 照沼 利之 | 筑波大学 | |

| 河原 大輔 | 広島大学病院 | |

| 小森 雅孝 | 名古屋大学 | |

| 浅倉 裕史 | 獨協医科大学病院 | |

| 高橋 侑大 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | |

| 黒河 千恵 | 順天堂大学 | |

| 宇都宮 悟 | 新潟大学 | |

| 平井 隆太 | 埼玉医科大学国際医療センター | |

| 隅田 伊織 | 大阪大学/アキュレイ株式会社 | |

| 渡邉 祐介 | 北里大学 | |

| 只野 喜一 | 杏林大学 | |

| 吉田 由香里 | 群馬大学 | |

| 高橋 豊 | 大阪大学 | |

| 田村 命 | 泉大津急性期メディカルセンター | |

| 米内 俊祐 | 量子科学技術研究開発機構 | |

| 前田 嘉一 | 福井大学 | |

| 東 裕也 | 高井病院 | |

| 高田 健太 | 群馬県立県民健康科学大学 | |

| 稲庭 拓 | 量子科学技術研究開発機構 | |

| 尾方 俊至 | 京都府立医科大学 |

アクセス

学術集会

パシフィコ横浜 会議センター

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

TEL:045-221-2155

機器展示

パシフィコ横浜 展示ホール

アクセスマップ

大会案内

準備中

プログラム

準備中

プログラムの実施形態

準備中

抄録集のダウンロード

準備中